Réservoir et distribution de l'eau en ville

|

L'eau de l'aqueduc va donc circuler jusqu'à la ville concernée et être stockée dans un réservoir pouvant contenir plusieurs milliers de litres d'eau. Ils sont souvent placés sur un point haut afin d'avoir de la pression dans les conduites de distribution d'eau. Finalement, ce sont les ancêtres des châteaux d'eau. |

|

|

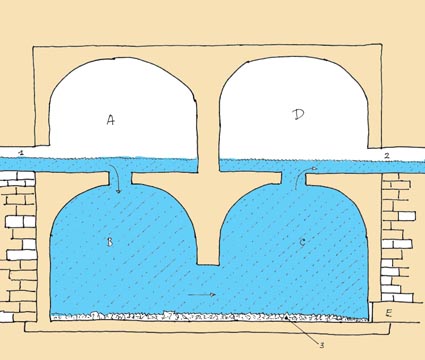

Réservoirs Gallo-Romain : Cette technique était déjà maîtrisée par les Romains dont on a retrouvé des réservoirs (piscina limaria) de tailles différentes mais toujours conçus sur le même principe. Le réservoir possède deux niveaux reliés entre eux par des trous dans le plancher du niveau supérieur. Le niveau du bas permet, en fait, à l'eau de décanter. Le plus grand réservoir connu (citerne de Malga) de cette époque est situé en Tunisie à Carthage. Il est constitué de 15 chambres (7,40m de large/100m de long) ayant une capacité totale de 60.000 m3 d'eau. En France, il existe un réservoir gallo-romain à deux niveaux à Lyon. Cependant, en Ile-de-France, il n'y a eu aucune citerne de ce type mise à jour. |

|

|

|

|

| Schéma

d'un réservoir gallo-romain à double niveau |

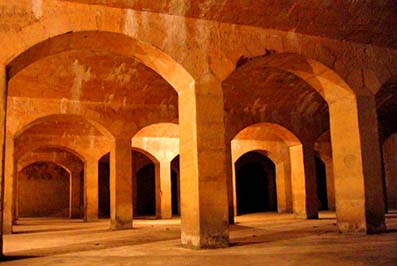

Réservoir

de Carthage

|

|

|

|

|

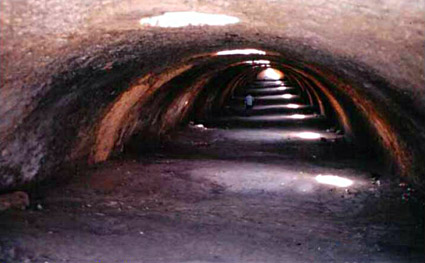

Réservoirs contemporains : A l'époque des rois, le système de réservoir enterré est maintenu avec des ouvrages maçonnés souvent surmontés d'une partie aérienne (maison du fontainier, réservoir de Montmartre...). Par contre, le système à double niveau disparaît. Les derniers en date, sont liés aux aménagements conduit par Belgrand, à partir de 1850, pour alimenter Paris en eaux. Il y a le réservoir Montsouris construit en 1784 pour transporter les eaux de la Vanne, de Saint-Cloud, deux fois plus grand (400000 m3), qui transporte les eaux de l'Avre datant de 1893. Enfin les réservoirs de Ménilmontant (1863) et le réservoir des Lilas (1865) qui sont utilisés partiellement pour recevoir les eaux de la Dhuis. Finalement, ces réservoirs prendront l'aspect des châteaux actuels pour gagner de la hauteur (réservoir de Belleville). L'objectif d'un réservoir est d'avoir une réserve d'eau importante en cas de pénurie temporaire des sources et une distribution continue même si le débit de l'aqueduc est irrégulier. |

|

|

|

|

| Maison

du fontainier |

Réservoir

Montsouris (atlas

souterrain de Paris)

|

|

|

|

Fontaines et distribution de l'eau : L'eau était souvent distribuée de façon très inéquitable : - A l'époque Gallo-Romaine, le premier et le mieux servi était le gouverneur qui finançait, souvent en grande partie, la construction de l'aqueduc avec l'aide d'autres notables. Ensuite, l'eau était utilisée pour les fontaines publiques dont le trop plein servait à nettoyer les rues. L'eau servait aussi aux usines, aux thermes et enfin aux riches praticiens via une autorisation de l'empereur. L'eau était distribuée en ville via des tuyaux en plomb ou en poterie. |

|

|

|

| Fontaine

romaine du Verbe-incarné à Lyon |

Thermes

romaines de Lutèce Bd Saint Michel |

|

-

A "l'époque des rois", les premiers

servis étaient le roi et l'architecte de l'aqueduc. Parfois,

le roi utilisait de façon abusive l'eau pour alimenter

les jeux d'eau des jardins du château (Jardins de Versailles,

Jardin du Luxembourg). Ensuite, l'eau était utilisée

pour les fontaines publiques. Souvent, des riches particuliers

obtenaient des concessions sur le trajet de l'aqueduc sous forme

de dérivation d'eau. Bien souvent, leur nombre était

tel que le débit de l'aqueduc était amoindri et

les fontaines n'étaient pas alimentées en continu

! Pour finir, de nombreuses dérivations clandestines

se surajoutaient à celles officielles mettant à

mal la desserte d'eau pour les habitants de la ville destinataire

! |

|

.jpg) |

|

|

Gravure

de la place Maubert en 1759 |

Gravure

de la fontaine Molière avec un porteur d'eau

|