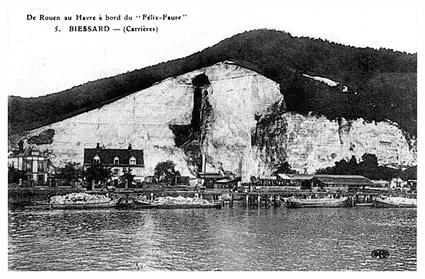

L'exportation des pierres des carrières

Une fois les pierres extraites de la carrière, il fallait encore les exporter dans toute la France. Pour cela, Les entreprises disposaient à l'époque des voies ferrée, fluviales, ou terrestre.

Les dépôts de pierres :

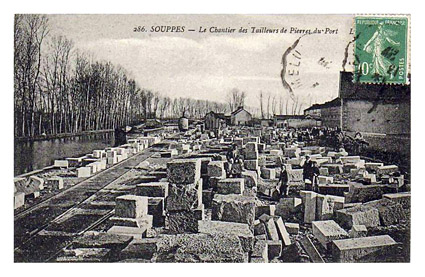

Une fois les pierres sorties de la carrière, elles étaient entreposées dans des zones de stockages à proximité des gares de marchandises appelés dépôts de pierres. Chaque gros exploitant, souvent présent à l'échelle nationalle (Civet-Pommier, Fèvres) possédait son propre dépôt. On y stockait des pierres standard et des blocs taillés aux cotes pour des commandes précises. Ces dernières étaient prioritaires à l'exportation. Dans les communes où les carrières étaient nombreuses, se développèrent de véritables gares et ports à pierres.

De même, au niveau des grosses villes en plein essor, les marchands de pierres disposaient de dépôts temporaires gérés par leurs propres employés. La quasi totalité des matériaux (Pierres de taille et plâtre) des carrières d'Ile-de-France étaient acheminés vers Paris. En effet, la grande restructuration de Paris dirigée par le Baron Haussmann occasionnait une grande consommation de pierre de taille. Des villes comme Méry sur Oise, bien desservies par le réseau ferroviaire et disposant de terrains calcaires profitèrent de cette opportunité économique.

|

|

|

|

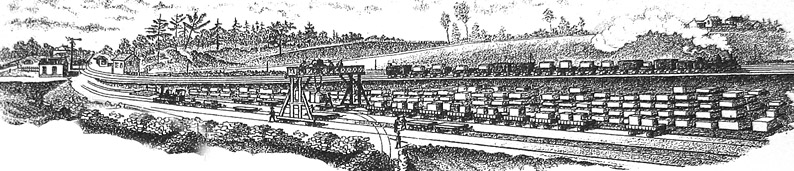

Dépôts

de pierres des différents exploitants de la

commune de Méry-sur-Oise. |

|

|

|

|

|

|

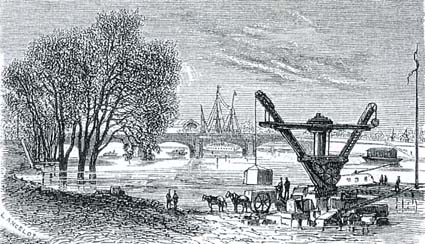

Bassin

du port aux pierres, près du pont de la concorde (Coll. Sehdacs)

|

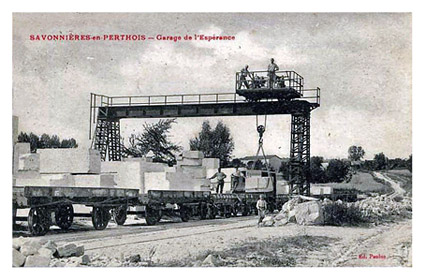

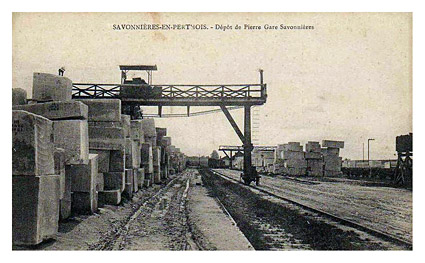

Dépôt

de pierre sur la commune de la Savonnières-en-Perthois |

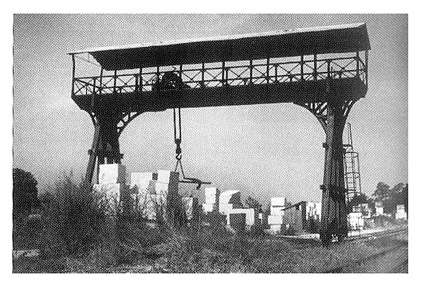

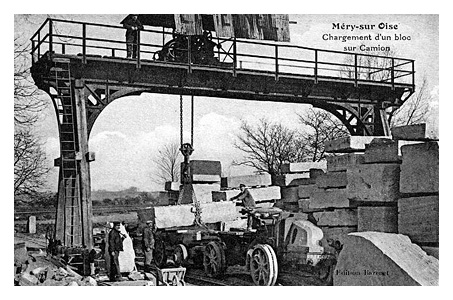

| Le chargement sur les trains et les bateaux était assuré par des ponts roulants. Ces ponts étaient des treuils, installés sur des rails. La structure était au départ constituées de bois puis le fut en acier. Ces premiers ponts roulants étaient complètement manuels, avec un homme à la manivelle pour hisser le bloc et un homme avec un cheval pour tirer le pont sur les rails. Par la suite, ils se mécanisèrent, utilisant la vapeur puis l'électricité. Parfois, on utilisait également des grues munies de pinces à pierres ou Louve. | |

|

|

|

| Chargement

des pierres sur un train via un pont-roulant |

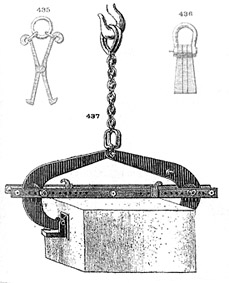

Pince

"louve" permettant de transférer les blocs de

pierre |

|

|

|

Le transport par voie terrestre : Pendant longtemps, c'est à dire jusque dans les années 1910, la quasi totalité des blocs de pierres transportés par la route était pris en charge par des fardiers triés par de puissants chevaux (voir rubrique "Véhicules attelés"). Puis, les trains de marchandises se développèrent en Ile-de-France et concurrencèrent rapidement les fardiers. Le transport était bien plus rapide et moins coûteux. Ce moyen de transport donna naissance à des gares de marchandises spécialisées dans la pierre, là où les carrières étaient nombreuses. Les dépôts de pierres avec leur pont roulant étaient installés le long des rails. La manutention des wagons, une fois chargés, était assurée par des chevaux. Les communes qui disposèrent rapidement du train furent les mieux placées sur le marché de la pierre à destination de Paris. |

|

|

|

| Wagons

de blocs calcaire et de moellons prêts à partir pour

Paris |

Dépôt

de pierre avec pont-roulant, de la carrière de Jardres

(coll.Srapc) |

| Enfin apparurent dans les années 1930, les premiers camions qui ne possédaient pas encore de réels pneus mais des bandes de caoutchouc sur des roues en bois. On les nommait camions à bandages. Aujourd'hui tout le transport de la pierre se fait par camion permettant une livraison directe au client sans qu'il n'y aie besoin de dépôt dans les grandes villes. Cela s'explique également par le fait que la demande en pierres de taille a fortement diminuée au profit du béton. | |

|

|

| Chargement

de blocs sur uen voiture à bandages. |

Convoi

routier de la socièté Civet et Pommiers. |

|

|

|

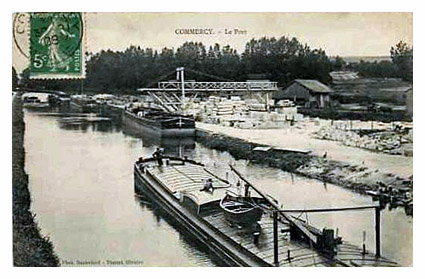

Le transport par voie fluviale : La voie fluviale fut la plus utilisée, jusque dans les années 1960, avant la politique de développement des routes et autoroutes. En Ile-de-France, les communes ayant le mieux valorisé leur sous sol (calcaire et gypseux) sont toutes le long des fleuves (Carrières-sur-Seine, Méry-sur-Oise, Anet-sur-Marne...etc). L'exportation se faisant majoritairement en direction de Paris, le plus gros du trafic se faisait sur les rivières suivantes :

|

|

|

|

|

Carte

du bassin fluvial de la Seine.

|

|

|

L'exportation de pierres par la voie fluviale donna naissance à de nombreux ports aux pierres. A Paris les quais de la Seine et du canal Saint Martin étaient occupés par de nombreux dépôts de pierres. |

|

|

|

| Dépôt

de pierre le long d'un canal. |

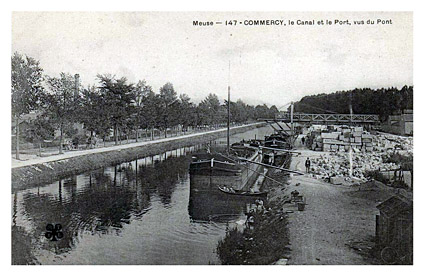

Port

aux pierres de Commercy. |

|

|

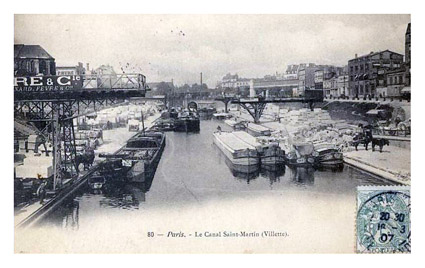

| Port

aux pierres de la Villette sur le canal saint Martin. |

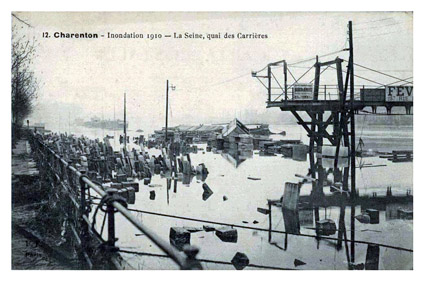

Dépôt

de pierres de Charenton sur les berges de la Seine innondée |

|

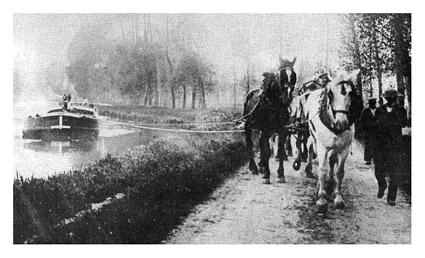

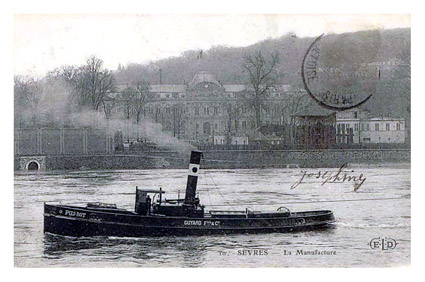

Comme pour la voie terrestre, le convoyage de la pierre par bateaux se perfectionna progressivement avec l'entrée dans l'ère industrielle.

|

|

|

|

| Hallage

d'un péniche par quatre chevaux. |

Barques

en bois remplies de moellons au port de Caumont. |

|

|

| Remorqueur

à vapeur sur la Seine au niveau de Sèvres. |

Péniches

venant chercher leur chargement au port à pierres de Commercy. |